Jérôme Heurtaux

Jérôme Heurtaux est spécialiste des changements de régime et des transitions démocratiques. Il est notamment Directeur du CEFRES, le Centre Français de Recherche en Sciences Sociales basé à Prague. Jérôme est aussi Maître de Conférences à l’Université Paris Dauphine et Chercheur à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO). Il est enfin auteur de plusieurs ouvrages références tels que La démocratie par le droit. Pologne 1989-2016 (Presses de Sciences po, 2017) ; Introduction à l’Europe postcommuniste (avec Frédéric Zalewski, De Boeck, 2012) ; 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée (avec Cédric Pellen, Aube, 2009) et enfin Pologne 1989. Comment le communisme s’est effondré (Éditions Codex, 2020).

Cet entretien a été réalisé par Sofia Erpenbach et Romain Le Quiniou. Euro Créative remercie les Éditions Codex et Le Courrier d’Europe Centrale et tout particulièrement Gwendal Piégais pour la réalisation de cet entretien.

Nous souhaiterions débuter cet entretien par une question assez générale concernant les événements de 1989. En effet, en France, nous avons tendance à représenter symboliquement la fin des régimes communistes par la chute du Mur de Berlin. Ce raccourci historique a tendance à occulter les mouvements et processus divers qui ont eu lieu à travers l’ensemble de l’Europe centrale et orientale au cours des années 1980 et 1990. Trente ans plus tard, comment résumeriez-vous ces événements politiques que l’on appelle encore de manière parfois exagérée « révolutions démocratiques » ?

On les qualifie d’ailleurs de différentes façons, selon qu’on insiste sur le caractère englobant du processus (« chute » du communisme, « vague de démocratisation ») ou sur les singularités nationales. Une autre manière est de convoquer un événement de l’histoire, comme le « printemps des peuples » de 1848 qui devient l’« automne des peuples » de 1989, voire « the autumn of nations » pour ceux qui préfèrent lire 1848 et 1989 à l’aune de l’affirmation du fait national plutôt qu’à celle de mouvements populaires.

Effectivement, la focalisation sur la Chute du mur est problématique, même si on peut la comprendre aisément, compte tenu de l’impact de la longue division de l’Allemagne et des images spectaculaires du 9 novembre 1989 où l’on a vu le marteau des manifestants se retourner contre la faucille du drapeau soviétique. Vue de France, la liesse berlinoise a condensé le processus historique de l’effondrement du communisme en un seul événement de forte intensité symbolique. Cette façon de réduire les aspérités et la complexité d’un phénomène politique de grande ampleur me semble très intéressante, du point de vue du moins de l’histoire de la mémoire. Il est cependant assez invraisemblable de considérer la Chute du mur comme l’inauguration ou l’aboutissement (ces deux raccourcis existent) du processus de délitement du bloc soviétique en Europe de l’Est, qui s’étire sur de longues années et s’accélère de manière spectaculaire au cours de l’année 1989.

Avec mon collègue Cédric Pellen, nous avons dirigé un ouvrage (ndlr : 1989 à l’Est de l’Europe, Editions de l’Aube, 2009) sur les mémoires controversées de 1989, dans lequel nous avons montré la pluralité des « 1989 », à la fois comme événements historiques mais aussi comme représentations après-coup. Chaque pays a connu « son » histoire de 1989, avec une événementialité propre, un calendrier spécifique, une « agency » singulière. Cela n’a pas empêché toutes sortes d’interdépendances transnationales ou d’effets d’imitation d’un pays à l’autre. Mais l’examen des processus mémoriels a montré combien chaque pays se représentait 1989 à sa manière et d’une manière qui, en tout cas, relativisait fortement l’impact de la seule Chute du mur. Une autre leçon du livre était le poids des désaccords, au sein même des pays concernés, sur la représentation de 1989. 1989 faisait l’objet d’appropriations contraires, nourrissant des controverses qui montrent combien l’histoire peut être tout à la fois un vecteur d’unité nationale et de disharmonie.

Trente ans après, 1989 fait toujours l’objet de conflits mémoriels et d’usages politiques du passé. Et si beaucoup ont écrit sur 1989, il reste encore de passionnantes questions de recherche à explorer, tant sur la genèse, le déroulement que la postérité de cet événement majeur de l’histoire européenne et mondiale. Beaucoup d’archives n’ont pas été exploitées, de nombreux acteurs et témoins sont encore parmi nous. C’est un objet fascinant ! Bien sûr, l’attention du public, du personnel politique et des éditeurs est saisonnière : la demande de connaissance se greffe sur les anniversaires. Les chercheurs n’en n’ont cure et font un travail de fond. C’est précisément l’objectif de mon ouvrage sur le 1989 polonais (Pologne, 1989. Comment le communisme s’est effondré, Editions Codex, 2019) : apporter des éléments nouveaux au dossier de la compréhension de 1989.

Trente ans après, 1989 fait toujours l’objet de conflits mémoriels et d’usages politiques du passé.

Justement, pourquoi avoir précisément choisi de vous intéresser à la Pologne ?

« Qui trop embrasse, mal étreint ». Le cas polonais est celui que je connais le mieux, pour avoir travaillé pendant des années sur ce pays qui me passionne. J’ai appris sa langue, y ai vécu plusieurs années, je me suis investi dans la coopération universitaire entre la Pologne et la France. J’aurais été bien incapable de faire le même exercice sur tel ou tel épisode de 1989 en Hongrie, en Roumanie ou en Tchécoslovaquie.

Il y a aussi une raison de fond. La Pologne offre un exemple très intéressant du délitement des régimes communistes. On dit parfois que la Pologne a la primauté dans l’effondrement du communisme, si l’on remonte il est vrai au début des années 1980 avec la création du syndicat d’opposition Solidarność. Mais c’est aussi vrai si l’on se concentre sur l’année 1989 elle-même, la Pologne disputant à la Hongrie la primeur du processus.

Ce qui est intéressant en Pologne c’est que le pays connaît en quelque sorte la première « révolution électorale » du bloc de l’Est. Ce terme de révolution électorale est arrivé bien après, avec les exemples de la Géorgie en 2003, de l’Ukraine en 2004 et autres « révolutions de couleur » dans plusieurs pays post-soviétiques. On ne retrouve pas en Pologne toutes les propriétés reconnues par les spécialistes des révolutions de couleur et d’ailleurs, l’expression lui est très largement postérieure. Mais d’une certaine manière, la Pologne « organise » son changement de régime autour d’un événement électoral, à savoir les élections du 4 et 18 juin 1989, que j’analyse comme décisives.

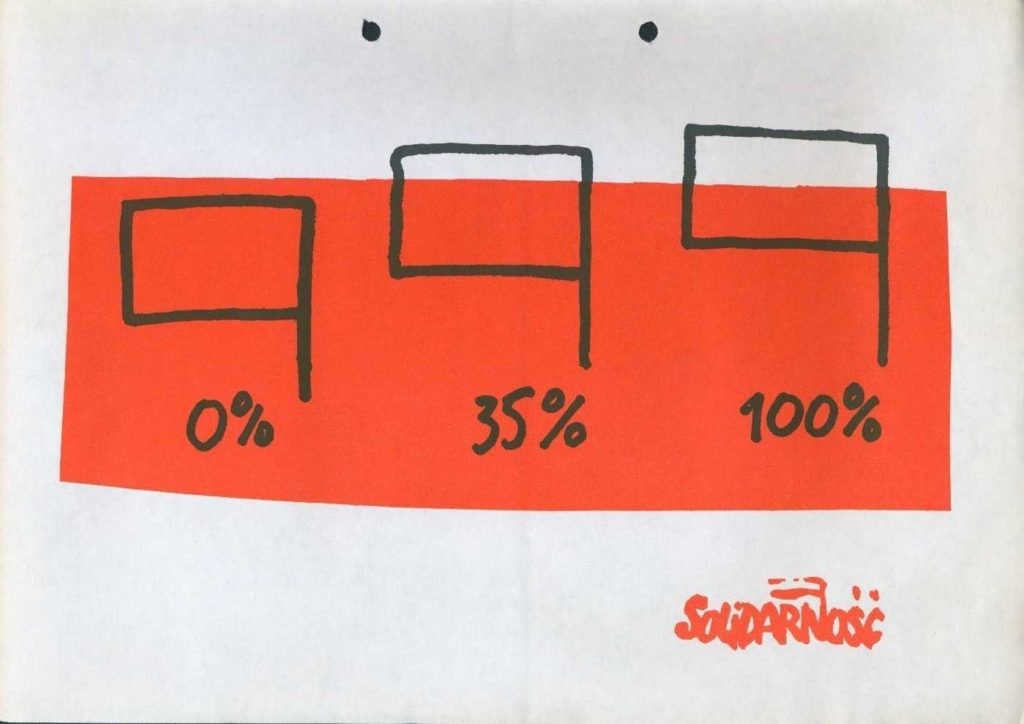

Ces élections sont fascinantes. Leur tenue est décidée lors des débats de la Table ronde, qui réunit entre février et avril 1989 des représentants de l’opposition et du pouvoir communiste. Une formule électorale inédite, qui pose d’emblée que 65% des mandats à la Diète seront réservés à des candidats du camp du pouvoir, est introduite (seuls 35% des mandats sont ouverts à la concurrence). Une seconde chambre, le Sénat, fait son apparition avec une élection entièrement libre, elle.

C’est vrai que dans l’historiographie, mais aussi dans la mémoire collective de 1989, la Table ronde joue un rôle symbolique déterminant. Elle est l’image de cette fameuse « transition pactée » et non-violente dont beaucoup se sont fait les hérauts (et les héros) par la suite. Mais quand on regarde les faits concrets, on se rend compte que les élections ont été un moment de renversement des logiques qui ont présidé à la signature des Accords de la Table ronde. En effet, celle-ci s’est clôt sur un compromis qui visait à refermer les plaies ouvertes par la proclamation de l’état de guerre le 13 décembre 1981 et la répression contre Solidarność. D’une certaine façon, la Table-ronde incarne le mouvement de la confrontation vers l’apaisement. Eh bien, les élections incarnent le mouvement inverse : le compromis de la Table ronde laisse place à une âpre confrontation entre les deux camps. Le vocabulaire officiel de l’époque en porte la trace : ces élections devaient être concurrentielles (konkurencyjnyh), certes, mais sans affrontement (bez konfrontacji). Or elles furent les deux à la fois et se termineront même par la victoire inattendue de Solidarność. Ces élections sont des élections de basculement qui sont très symptomatiques du caractère incertain, indéterminé, non planifié de ce processus de décomposition. La Pologne est le seul pays de la région dans lequel des élections jouèrent un rôle si déterminant.

Ces élections sont des élections de basculement qui sont très symptomatiques du caractère incertain, indéterminé, non planifié de ce processus de décomposition. La Pologne est le seul pays de la région dans lequel des élections jouèrent un rôle si déterminant.

Comme vous l’avez dit, vous avez eu cette volonté de fournir un regard nouveau autour de cet événement qu’est 1989 en Pologne. En effet, vous vous attachez à comprendre ce phénomène de l’intérieur, notamment en vous intéressant à la fois aux dynamiques collectives des deux groupes de participants à la Table ronde, mais aussi aux dynamiques individuelles lorsque vous étudiez les stratégies électorales de divers candidats. Comment cette approche microsociologique vous a-t-elle permis de produire de nouveaux éléments de compréhension ?

On a très longtemps pensé que pour comprendre les révolutions, il suffisait d’en repérer les causes – que celles-ci soient démographiques, économiques, politiques ou sociales. Je préfère, avec d’autres, parler de conditions de possibilité plutôt que de causes. Il y a bien des conditions particulières qui rendent possible le basculement, mais celles-ci ne sont pas nécessairement déterminantes. Je m’appuie sur un corpus théorique (je pense en particulier aux travaux de Michel Dobry) qui suggère de regarder ce qui se joue pendant l’événement lui-même, de repérer des micro-causalités qui seront peut-être plus déterminantes que certaines des conditions structurelles que le chercheur reconstitue souvent a posteriori, d’ailleurs. C’est là où la microsociologie, ou l’intérêt pour les échanges de coups entre acteurs, pour leurs pratiques, pour ce qu’ils disent et ce qu’ils publient, ce qu’ils expriment pendant l’événement, me semble être très utile.

Les dynamiques de l’événement lui-même sont significatives, surtout dans des contextes où il y a, certes, des leaders (ce qui n’est pas toujours le cas dans les processus révolutionnaires), mais qui n’ont ni stratégie définie, ni vision claire de l’issue possible du processus. L’intentionnalité et la capacité à maîtriser les événements sont bien souvent introuvables dans les conjonctures révolutionnaires. Il y a des leaders, oui, mais pas d’opérateur central. Lorsque les deux équipes se sont assises un certain 6 février 1989 autour du fameux meuble de la Table ronde, elles étaient bien incapables d’imaginer que six mois plus tard, un membre de l’opposition se verrait attribuer la tâche de former un gouvernement non-communiste ! Personne n’avait su ni pu imaginer un tel scénario. Les membres de l’opposition souhaitaient sans doute, dans leur for intérieur, l’avènement d’un régime démocratique mais ils ne se le représentaient certainement pas si tôt ni de cette manière. On retrouve ici l’analyse de l’historien Timothy Tackett sur les membres de l’Assemblée constituante française deux siècles plus tôt, qui vont devenir révolutionnaires au cours d’une crise qui les emporte. C’est devenu presque banal de dire que la révolution fait les révolutionnaires plus que les révolutionnaires font la révolution. Au fond, un régime tombe moins parce qu’un groupe de révolutionnaires déterminé à le faire tomber s’organise en ce sens (sauf peut-être quand un coup d’État réussit) qu’au terme d’un processus, au sens où Norbert Elias l’entend (mais sur une durée beaucoup plus courte que dans son travail sur la construction de l’État), en insistant sur le fait que l’issue du processus est le produit d’interactions qui n’ont pas cette issue pour finalité.

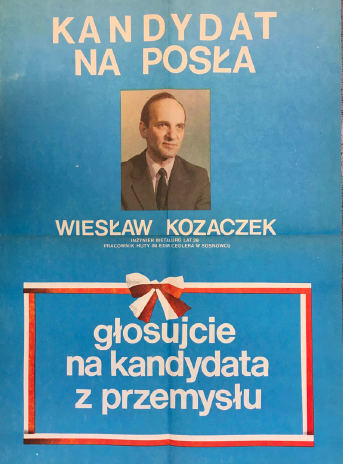

Affiches électorales réalisées en 1989 et tirée de l’ouvrage de Jérôme Heurtaux 1989 en Pologne. Comment le communisme s’est effondré (Éditions Codex, 2020).

Comme vous l’avez dit, vous vous êtes intéressé à ces conditions de possibilité en 1989 en Pologne. Pourriez-vous revenir rapidement sur le contexte qui précède 1989 ? Comme nous le savons, le Maréchal Jaruzelski instaure entre 1981 et 1983 la loi martiale afin de reprendre le contrôle d’une situation de plus en plus incontrôlable notamment à la suite de l’émergence du mouvement Solidarność. Quel est selon vous le contexte des années 1980 en Pologne et comment en arrive-t-on à la mise en place de cette fameuse Table ronde en février 1989 ?

1989 s’invente sur fond d’une triple-crise, sociale, économique et politique. Dans l’ouvrage écrit avec Frédéric Zalewski (Introduction à l’Europe postcommuniste, De Boeck, 2012), nous avons proposé une interprétation des régimes communistes comme régimes de modernisation déséquilibrée. Modernisation, car ils ont transformé l’économie et permis des formes de promotion sociale assez évidentes, promu l’éducation de masse, etc. Mais une modernisation déséquilibrée, qui n’a pas profité à tous et s’est révélée moindre que la modernisation dont ont bénéficié les régimes non-communistes en Europe à la même époque. Les déceptions ont été à la hauteur des promesses suscitées lors de l’installation de ces régimes. L’histoire du communiste est-européen est traversée de mouvements populaires, de grèves insurrectionnelles et de crises sociales : 1956 en Hongrie, 1970 et 1980 en Pologne en passant par 1968 en Tchécoslovaquie ne peuvent se réduire à des crises politiques, ce sont des crises sociales qui se manifestent politiquement.

Les régimes de « socialisme réel », si vous m’autorisez à reprendre cette expression ambigüe, connaissent aussi des dysfonctionnements structurels de leur appareil économique. L’économie administrée est un peu partout en échec, avec des nuances comme en Hongrie qui entreprend des réformes bien avant 1989. La pénurie devient la norme, tout comme le chômage est celle des régimes capitalistes occidentaux. Ces régimes ankylosés et contrôlés par un parti communiste irréformable vont voir leurs soutiens dans la société se déliter peu à peu, y compris auprès de la classe ouvrière. L’émergence d’une élite communiste, cette « nouvelle classe » que décrivait Milovan Djilas, ne sera pas sans élargir le fossé entre les citoyens et le pouvoir.

En Pologne, ces dimensions sociales et économiques du socialisme d’État vont nourrir une crise politique majeure qui se manifeste au début des années 1980 par la création de Solidarność, les Accords de Gdańsk entre le syndicat et le pouvoir en août 1980 et par la proclamation de l’état de guerre le 13 décembre 1981. En montrant sa force, le pouvoir fragilise sa légitimité. La situation économique empire, des pans entiers de la société se détournent d’un Parti qui, en bâillonnant ses adversaires, se prive de partenaires possibles de négociation. Le général Jaruzelski, alors à la tête du Parti-État, va cependant s’engager dans la voie du dialogue en s’appropriant les réformes soviétiques de la Perestroïka et la Glasnost à partir de 1985-1986. Gorbatchev l’assurera de la fin de la doctrine Brejnev, qui organisait la solidarité militaire entre l’Union soviétique et les pays d’Europe centrale. En cas de troubles ou de réformes politiques, les troupes du pacte de Varsovie resteraient désormais dans leurs casernes.

C’est donc un pouvoir devenu « réformateur » qui va créer les conditions d’un dialogue susceptible de déboucher sur un programme exigeant et douloureux de réformes économiques. Au début, Jaruzelski voulait Lech Wałęsa, le leader de Solidarność, mais sans Solidarność. Solidarność n’était pas qu’un syndicat au service des travailleurs : il était un mouvement politique s’exprimant au nom de la nation toute entière. Jaruzelski voulait éviter que se reconstitue ce grand mouvement social, politique et national capable de prendre symboliquement la place du Parti.

Mais Solidarność tint bon, profitant de sa popularité auprès des jeunes générations ouvrières, qui déclenchèrent des grèves répétées en 1988 et qui clamaient : « Nie ma wolności bez solidarności » (Pas de liberté sans Solidarité). Les conseillers de Lech Wałęsa exigèrent contre la relance des négociations la relégalisation du syndicat. C’était leur seule condition à la tenue de la Table ronde. En échange, Solidarność accepta de participer à des élections, en ayant conscience du risque de se retrouver coopté dans le champ institutionnel, sachant que la formule électorale retenue était faite de telle sorte que la majorité des sièges resteraient dans l’escarcelle du Parti et de ses alliés. Les leaders du syndicat comptaient sur le fait qu’une fois libres de s’exprimer, ils pourraient préparer la campagne et justifier leur participation aux élections auprès des électeurs. De son côté, le Parti comptait organiser les élections le plus rapidement possible afin de réduire les marges de manœuvre de Solidarność.

Rentrons ainsi dans le vif du sujet avec un élément symbolique qui est au cœur de votre travail : la Table ronde. Pourquoi cette importance ?

La Table ronde est le premier cadre de discussions sur les réformes à mettre en place depuis 1980. Non seulement, elle pouvait déboucher sur des décisions concrètes, elle avait en plus une dimension symbolique évidente. Des personnalités qui s’étaient confrontées pendant des années se retrouvaient et discutaient autour d’une même table. Le Parti était mené par le ministre de l’Intérieur, le général Czeszlaw Kiszczak, qui se retrouvait face à des gens qu’il avait mis en prison… Dans les autres pays, les tables rondes ont souvent eu lieu plus tardivement dans le processus.

Quand on parle de la Table Ronde, du meuble en lui-même – qui est resté très longtemps dans une des salles du Palais présidentiel à Varsovie –, on oublie souvent qu’il a en réalité servi pour la séance inaugurale et la séance de clôture de négociations. Les négociations en elles-mêmes se sont en fait déroulées sous la forme de tables tondes thématiques, autour de tables qui n’étaient d’ailleurs pas rondes. Les représentants de chaque camp discutaient ainsi sur les réformes politiques à engager, sur les questions politiques, économiques et sociales. Le tout était arbitré par des représentants de l’Église polonaise. Il existait même des sous tables rondes sur des dossiers plus spécifiques. Il s’agissait en quelque sorte à la fois d’un gouvernement et d’un mini-Parlement de substitution s’efforçant de trouver un consensus autour de réformes-clés. Et ces principales réformes devaient ensuite – une fois les accords signés – être évidemment transformées en textes juridiques et là c’est la Diète polonaise (ndlr : la Sejm) ainsi que le gouvernement officiel qui étaient chargés de cette tâche.

Les négociations de la Table ronde ont duré deux mois. Une controverse, toujours vivace d’ailleurs en Pologne, a entaché la belle histoire de la transition exemplaire qu’a pu incarner la Table ronde dans de nombreux récits. En effet, avant même que les sessions officielles de la Table ronde ne se tiennent, des représentants des deux camps – certains figurant parmi les plus connus et les plus célèbres – se sont réunis secrètement dans une résidence gouvernementale situées au Sud de Varsovie, à Magdalenka. En fait, la plupart des accords ont été trouvés dans l’entre-soi de ces négociations secrètes. Quand les rencontres ont été révélées par la suite, elles ont suscité des débats très violents. Cela ne doit pas occulter le fait que la Table ronde a débouché sur des accords majeurs. Les deux camps sont notamment parvenus à s’entendre sur l’organisation d’élections semi-libres avec la participation de l’opposition, sur la création de l’institution présidentielle et d’une chambre basse : le Senat, sur la légalisation de Solidarność et donc la promotion du pluralisme syndical et enfin sur la possibilité de créer des associations, et non des partis politiques, d’ailleurs. J’interprète ce dernier point comme une tentative de clôture du jeu politique au profit de Solidarność et au détriment des autres acteurs de l’opposition, notamment les partis plus radicaux, les souverainistes, etc.

Donc cette Table Ronde est un objet politique original et inédit pour toute la région qui apparaît aujourd’hui encore comme une initiative polonaise qui va ensuite se disséminer dans l’ensemble des pays d’Europe Centrale et même en Afrique subsaharienne – qui connaît dans les mêmes années des processus de changement. Au Bénin par exemple, on a aussi une Table Ronde à cette époque-là. Il s’agit d’une une institution ad hoc ou une semi-institution, non reconnue constitutionnellement, mais à qui on a attribué le temps de son existence un pouvoir quasi démiurgique.

Cette Table Ronde est un objet politique original et inédit pour toute la région qui apparaît aujourd’hui encore comme une initiative polonaise qui va ensuite se disséminer dans l’ensemble des pays d’Europe Centrale

La Table ronde, comme vous l’avez rappelé, conduit à l’organisation d’élections semi-libres en juin 1989. Que pouvez-vous en dire ?

L’élection de juin 1989 est une élection compartimentée dans laquelle 65% des sièges sont réservés à des candidats du pouvoir et 35 % à des candidats indépendants. Pour ces derniers mandats, tout un chacun pouvait normalement se porter candidat, à l’exception, en toute rigueur, des membres du Parti.

Deux choses sont à retenir pour ces élections. D’une part, pour le régime communiste, l’idée était de maintenir sa majorité et donc de sauver le régime de la crise dans laquelle il se trouvait. Sur un plan plus technique, il fallait maintenir une domination arithmétique du parti communiste et de ses alliés sur la représentation parlementaire. Les résultats étaient en quelques sortes connus d’avance du point de vue des équilibres. D’autre part, Solidarność a fait une campagne en se confrontant au pouvoir, c’est à dire en déjouant, en esquivant, en contournant les règles consensuelles établies lors de la Table ronde, celles notamment qui disaient que ce processus électoral devait se faire sans confrontation. Solidarność en a finalement fait un moment d’exercice du pluralisme et de la confrontation. Et c’est bien le fait que Solidarność fasse une campagne active, maitrise l’offre politique, contrôle et sélectionne de manière très âpre les candidats, qui lui a permis d’obtenir au premier tour la quasi-totalité des mandats destinés aux sans parti. Les « comités civiques » constitués par le syndicat ont centralisé les candidatures et évité la dispersion des voix pour différents candidats de l’opposition.

Parallèlement, le Parti Communiste a très mal joué la partie. D’abord, en favorisant le pluralisme interne au nom justement d’une démocratisation top-down contrôlée par le haut. Cela a motivé des initiatives individuelles de plusieurs candidats du Parti qui étaient opposés aux candidats officiels. Les candidatures issues des rangs du Parti se sont démultipliées ! De plus, les électeurs ont été incités par Solidarność à ne pas choisir entre ces candidats et à rayer tous les noms, hormis ceux des comités civiques. Il faut comprendre que chaque électeur pouvait voter pour plusieurs mandats au sein d’une même circonscription. La quasi-totalité des mandats réservés au Parti n’ont donc pas obtenu de majorité absolue au premier tour, créant la surprise et obligeant un second tour que personne n’avait anticipé vraiment. Le contraste après le 1er tour, entre un Parti sans élus et un syndicat plébiscité, a été un électrochoc. Bien sûr, le 2nd tour a permis au Parti de faire élire ses candidats et de conserver la majorité. Mais au plan symbolique, Solidarność a gagné la partie. Le Parti avait arithmétiquement raison, mais politiquement tort, pourrait-on dire.

Ce qu’il y a d’intéressant dans ce type de situation, c’est le fait que des aspects vraiment intersticiels du processus politique, qui ne devaient pas jouer de rôle déterminant, ont provoqué, de proche en proche, une crise du régime. Les résultats des élections ont en effet relancé les négociations et ouvert le champ des possibles, notamment sous la forme d’un partage du pouvoir en faveur de l’opposition. En s’alliant avec l’opposition au cours de l’été, les partis « satellites » du Parti ont en quelque sorte donné le coup de grâce à un monopole de quatre décennies.

Ces élections précipitent symboliquement la chute du régime communiste. En décembre 1989, la Pologne institue la 3ème République de Pologne, marquant symboliquement l’engagement dans un processus de transition. Pourtant le processus politique semble assez long et notamment lorsqu’on le compare aux autres pays de la région. En effet, la constitution est adoptée en 1997. Ainsi, peut-on réellement considérer que les éléments de 1989 sont les bases de la Pologne contemporaine ou alors sont-ce seulement des éléments symboliques d’un processus plus global ?

Si j’étais constitutionaliste et comparatiste, j’irais dans ce sens-là. Néanmoins, un juriste un peu sérieux dirait quand même qu’entre-temps, en 1992, une « Petite Constitution » a permis d’organiser les relations entre les pouvoirs, sur une base démocratique. Et puis, en étant encore un peu plus précis, je dirais qu’en décembre 1989, on enlève de la Constitution – par toilettage – la prééminence du Parti communiste sur le fonctionnement de l’État.

Je pense qu’un changement de régime ne se mesure pas seulement à un changement constitutionnel ou à la révision d’une constitution. Il y a d’autres aspects, d’autres critères. On peut en citer plusieurs, mais l’un d’entre eux est par exemple la nomination dès août 1989 d’un Chef de gouvernement issu de l’opposition en la personne de Tadeusz Mazowiecki. C’est aussi l’acception en septembre par la Diète dite contractuelle – la nouvelle Diète élue en juin – du gouvernement de coalition présenté par Mazowiecki, dans lequel, il est vrai, quelques postes régaliens restent aux mains des communistes, dont l’Intérieur et la Défense. Mais la politique du gouvernement sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des libertés politiques est détenue par des gens issus de l’opposition qui, en fait, animent un gouvernement qui tourne le dos à la période communiste. C’est le premier gouvernement de la sorte dans la région, ce avant même que le Mur de Berlin ne se transforme en gruyère.

Je pense qu’un changement de régime ne se mesure pas seulement à un changement constitutionnel ou à la révision d’une constitution. Il y a d’autres aspects, d’autres critères.

En janvier 1990, le Ministre des Finances, Leszek Balcerowicz, propose ce qu’il appelle la « thérapie de choc » et qui va transformer de fond en comble l’économie polonaise, avec des coûts sociaux importants. En mai 1990, sont organisées les premières élections locales vraiment démocratiques, incluant pluralisme et suffrage universel et à l’automne 1990, les premières élections pluralistes présidentielles. En 1991, de nouvelles élections parlementaires pluralistes sont organisées avant le terme de la Diète contractuelle élue en 1989, sous l’impulsion notamment d’un certain Lech Kaczyński qui souhaitait avec d’autres accélérer le processus de transition politique.

Ainsi, la constitution est passée un peu en second plan et n’a donc été pleinement adoptée qu’en 1997 au terme d’un très long processus parlementaire et constitutionnel. Cependant, elle reste aussi un moment fort de la transition démocratique polonaise du fait de l’exercice de pluralisme politique que sa rédaction a impliqué.

Nous aimerions maintenant comprendre comment ces événements particuliers sont aujourd’hui restitués par la société et les élites politiques. Rappelons notamment qu’en 2005, le PiS avait fait du thème de la « lustracja » un élément incontournable de sa campagne électorale. Ceci avait pour objectif de contrôler les biographies d’un nombre très grand d’acteurs sociaux et politiques. Avec l’idée plus générale de distinguer de manière simpliste les traitres des héros. Ainsi, il semblerait que comme sur bien d’autres sujets, la société polonaise apparaît largement divisée face à cet héritage historique. Que pensez-vous de ce constat ?

Tout d’abord, il faut bien comprendre que l’analyse de 1989 a connu ses premières critiques dès 1989. Autrement dit, le récit dominant qui s’est installé dès 1989, un récit plutôt mélioratif sur la nécessité du compromis, sur la réconciliation des camps politiques en Pologne et sur la nécessité d’une transition douce eut dès le début ses adversaires. Ces critiques parviennent de tous les bords politiques, depuis la droite anti-communiste jusqu’à l’opposition de gauche qui considérait que ce compromis de 1989 n’allait pas assez loin pour des raisons différentes. Mais pendant longtemps, ces critiques restaient relativement inaudibles, le récit dominant faisant consensus au sein des principales forces politiques.

La critique de 1989 a repris de la vigueur à mesure que les équipes gouvernementales issues soit de Solidarność soit des partis post-communistes alternaient au pouvoir et voyaient leur légitimité se fragiliser. La longévité au pouvoir, la corruption, etc. ont disqualifié ce personnel politique et avec lui le compromis de 1989. Les deux partis qui dominent la scène politique polonaise depuis le mitan des années 2000 (Droit et justice et Plateforme civique) sont apparus au même moment, dans la perspective des élections de 2001. Leur succès initial a reposé sur la capacité d’apparaître alors comme des mouvements neufs (quand bien même leurs leaders ne l’étaient pas) se proposant de bâtir une nouvelle Pologne sur les ruines du personnel politique de la transition (je me permets de renvoyer à mon livre La démocratie par le droit. Pologne 1989-2016, Presses de Sciences po, 2017 dans lequel je propose une analyse des transformations de la compétition politique en Pologne après 1989). Ces deux partis ont suscité l’émergence d’un clivage majeur qui sépare l’espace politique entre ceux qui incarnent 1989 et ceux qui dénoncent le compromis de cette année fondatrice. Le PiS n’est pas une création ex nihilo : d’une certaine façon, il reprend un discours déjà présent dans le mouvement Solidarność des années 80, qui était très hétérogène et abritait des opinions variées.

Depuis sa création, le PiS exprime un anticommunisme virulent et défend une ligne anti-élites. Et depuis son échec en 2007, il promeut une politique sociale audacieuse susceptible de rompre avec les gouvernements libéraux de la Plateforme civique, qui ont dominé la vie politique pendant huit ans (2007-2015). Sa critique du libéralisme économique s’adosse à une critique du libéralisme politique et des droits sociétaux, instruments selon eux du mépris des élites pour le peuple. Au-delà du contenu idéologique, la critique de 1989 doit être lue aussi comme l’outil d’une stratégie politique de rupture qui apparaît à un moment particulier de l’histoire politique du pays.

De manière plus globale, qu’en est-il de la mémoire polonaise face aux années communistes ? Si l’on s’en réfère à l’actualité, on perçoit assez facilement que les autorités polonaises s’opposent avec force – et à juste titre – aux tentatives de révisionnisme historique mises en place par la Fédération de Russie qui tend à réhabiliter certains pans du passé soviétique. On a également assisté il y a quelques semaines à une intervention du Président sortant Andrzej Duda qui comparait une supposée « idéologie LGBT » à une sorte de « néo-bolchévisme ». Ainsi, est-ce qu’on peut dire que les années communistes sont bien assimilées par la société contemporaine ?

Le président Duda considère la revendication des droits LGBT comme relevant d’une « idéologie », comme en écho au premier ministre hongrois Viktor Orbán au sujet de « l’idéologie » des études de genre. C’est pour le moins déconcertant. Et le fait de l’associer symboliquement au bolchevisme est en effet significatif d’un rapport complexe avec le passé communiste. En Pologne, il n’y a pas de lecture consensuelle de la période communiste même si c’est une vision en tous points négative qui domine. Il faut cependant reconnaître que ce n’est pas le cas du seul moment communiste dans l’histoire longue du pays. D’autres aspects du passé sont objets de divisions, comme par exemple les relations judéo-polonaises tant avant que pendant et après la Seconde Guerre mondiale ou les rapports sur le temps long avec la Russie. Le passé est partie intégrante du débat public, le PiS défendant par exemple une « politique historique » comme un élément central de son programme.

Le président Duda considère la revendication des droits LGBT comme relevant d’une « idéologie », comme en écho au premier ministre hongrois Viktor Orbán au sujet de « l’idéologie » des études de genre. C’est pour le moins déconcertant.

Cela étant, le récit du passé communiste s’enrichit du travail des historiens professionnels, en particulier ceux qui proposent une histoire sociale du communisme attentive à une palette très large d’effets sociaux du régime, pas seulement aux dimensions répressives. L’histoire reste cependant très politisée en Pologne, si l’on songe en particulier aux travaux de l’Institut de la mémoire nationale (IPN) qui héberge beaucoup d’« historiens en uniforme » (pour reprendre la formule malicieuse de Marcel Detienne) qui dissèquent avec passion les archives de la police politique.

Pour conclure notre entretien, on vous propose de vous risquer à un comparatif historique rapide. De par la détérioration de la démocratie en Pologne en cours ces dernières années et des péripéties rocambolesques du Printemps dernier, certains voient dans l’élection présidentielle de 2020 une nouvelle élection semi-démocratique après celle de 1989. Est-ce que cette comparaison vous paraît justifiée ?

Il y a deux manières de comparer. Premièrement, on peut comparer le processus et les conditions dans lesquelles le scrutin est tenu. Deuxièmement, on peut comparer la signification du scrutin.

Il est vrai que vous évoquez des péripéties rocambolesques, nous n’en sommes pas loin. On a assisté à une sorte de farce électorale puisque le scrutin devait avoir lieu en mai, par correspondance, dans un contexte de crise sanitaire, sans que les candidats de l’opposition puissent faire campagne alors que le Président sortant, lui-même candidat, pouvait profiter de la tribune que lui accorde sa fonction. L’élection a finalement été reportée et les candidats ont pu faire campagne. Cependant, la télévision publique a fait ouvertement campagne pour le président sortant. Les questions posées lors des débats télévisés avec les candidats du premier tour portaient sur les thématiques de prédilection d’Andrzej Duda. Son challenger Rafal Trzaskowski ne s’y est pas trompé : il a carrément refusé de participer au débat d’entre-deux tours organisé par la télévision publique et organisé un « débat concurrent » avec une vingtaine de médias, auquel Duda ne s’est pas rendu non plus. Rarement un scrutin avait été entouré d’autant d’incertitudes quant au caractère équitable de la compétition et c’est peut-être ce qui le rapproche de 1989.

Le deuxième niveau de comparaison se trouve dans la signification de ce scrutin. Il ne s’agit pas seulement d’un duel entre un camp social-conservateur et un camp libéral de centre-droit. Ce sont assez clairement deux conceptions de la Pologne, de ce qu’est être polonais mais aussi de la démocratie, qui émergent de la campagne.

L’équipe d’Euro Créative remercie Jérôme Heurtaux pour sa disponibilité et le temps qu’il nous a accordé pour cet entretien.

Commandez votre exemplaire de Pologne 1989. Comment le communisme s’est effondré sur le site des Éditions Codex.

Du même auteur :